目

的 |

障害のあるなしにかかわらず、共に生活し学ぶインクルーシブな保育の在り方について理解を深め、一人一人と集団が育ち合う保育を実践する力の向上を図る。

|

日

時 |

令和 6年 1月16日(木) 9:30~16:00

|

対

象 |

幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、小学校、義務教育学校、特別支援学校教職員、

保健師

|

研

修

内

容 |

1 実践報告・協議「視点のチェンジ~事例から学ぶ~」

2 演習「視点のチェンジ~明日からの保育に向けて~」

3 講話「2日間の研修を振り返って~子どもとつながる、子どもをつなぐ、特別支援教育~」

|

講

師 |

宇都宮大学大学院教育学研究科 准教授 司城 紀代美 氏

総合教育センター職員

|

研

修

の

様

子 |

|

|

|

|

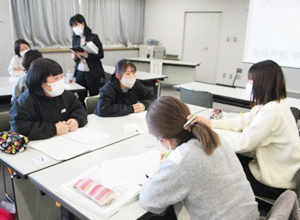

実践報告・協議「視点のチェンジ~事例から学ぶ~」

|

|

|

|

演習「視点のチェンジ~明日からの保育に向けて~」 |

|

|

|

講話「2日間の研修を振り返って~子どもとつながる、子どもをつなぐ、特別支援教育~」 |

|

研

修

評

価

・

振

り

返

り

シ

|

ト

か

ら |

○ 本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

|

|

そう思う

|

|

そう思わない

|

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

|

満足度・活用度

|

幼稚園 |

5 |

71.4% |

2 |

28.6% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

| こども園 |

16 |

76.2% |

5 |

23.8% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

| 保育所 |

25 |

83.3% |

5 |

16.7% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

| 小学校 |

6 |

100.0% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

| 特別支援学校 |

3 |

75.0% |

1 |

25.0% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

| 合計 |

55 |

80.9% |

13 |

19.1% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

○ 日頃の実践について振り返ったことや今後の実践に生かしたいこと

-

グループ演習で職員間の連携の大切さについて話し合い、他のグループの意見も聞くことができ、とても参考になった。風通しのよい関係を築き、細かいことでも全体で共有して保育を進めていくことが大切だと感じた。

-

日々の実践で視点のチェンジを行ったことで、見えてきたものがあった。視点のチェンジをするためには、日々の保育の振り返りが大切であると感じたので、今後も行っていきたい。また、研修を通して様々な方と話をしたことで、多様な支援方法の在り方が見えてきた。自分の中だけで解決しようとするのではなく、多くの人に相談し、アドバイスをもらいながら保育を実践していく大切さを改めて感じた。疑問点や困っていることは職員間で共有し、どのようにしていけばよいかを話し合っていこうと思う。

-

子どもだけでなく保護者や職員間でコミュニケーションを図り、それぞれの思いや支援の在り方等、足並みを揃えていきたい。また、日々の生活を楽しんだりおもしろがったりしながら、些細なこと、変化、違いも楽しめるおおらかさをもって過ごしていきたい。

-

演習における話合いで、いろいろな意見を聞くことができ、とても勉強になった。特別な支援が必要な子の立場になって考え、できたことを見逃さずに褒めるなど、子どもの気持ちがマイナスにならないような、声掛けの工夫をしていきたい。クラス一人一人の子どもに目を向け、子ども同士のつながりを見守りながら、自分も一緒に成長していきたい。

-

保育者と子どもたちの信頼関係が大切であり、子どもたち同士で自ら動き、寄り添い、支え合っていくインクルーシブな保育は、誰にとってもよいことばかりであると感じた。「あの子を変えるのではなく自分を変える」視点のチェンジが大切なのだと感じた。

-

子ども同士を無理やりつなげていこうとするのではなく、遊びや生活の中で、楽しいと思えることや興味のあることでつなげていきたいと感じた。また、職員間の保育観の共有について、物理的・視覚的に実践している園もあり、大変参考になった。その後の司城先生の講話から、職員間において自分自身もインクルーシブの中の一人であるということに気付き、新たな視点のチェンジができた。

-

保育年数が経つに連れ、頭や経験で考えることが多く、支援の引き出しからどれが当てはまるかを考えることが多くなっていたことに気付いた。支援が必要な子も含めた子どもたちから生まれてくる出来事や関わりに目を向け、保育を行っていきたいと思った。日頃から保育者間でのコミュニケーションを大切にし、共通理解を図っていきたい。

-

他園や小学校の先生方の話を聞くことができたので、自分では気付けない発見や学びを得ることができた。幼小連携の大切さも、改めて確認することができた。明日からの保育に向けて、よりよい保育を行っていけるよう、自信をもって取り組んでいきたい。

-

園の先生方と情報交換できたことは、大変貴重な時間だった。司城先生の「その人にはそうせざるを得ない何かがある」という言葉が心に残った。保護者の強い要求や過剰な防衛的な態度に、担任として落ち込むことがあったが、気持ちが軽くなった。「視点のチェンジ」を学んだことで、子どもへのまなざしや対応が変わったので、校内で伝授していきたい。

-

実践報告の作成では、その経過の中で対象児童を深く観察でき、行動面や心情の変化などについて他の職員とも意見交換することができた。様々な立場で意見を出し合うことで、考え方の幅が広がった。指導支援を行う中で、迷いがあれば他の職員や関係機関に相談することも必要だと改めて感じた。障がい名等で「この子はこうだ」と決めるのではなく、子どもをしっかりと見ること、信じて関わりを続けることが大切だと思った。

-

知識や技術だけに頼るのではなく、「その子」のためにどうしようかを考えることが大切であることを学ぶことができた。司城先生の講話の中で「先生方一人一人も違っていていい」という言葉があり、その言葉にほっとした。子どもの力を信じることは幼児期の特別支援教育だけでなく、どんな教育にも通じていることだと思う。これからも、子ども一人一人の関わりと子どもたち同士の関わりを大切にしていきたい。

-

視点のチェンジは子どものことを他の人とより深く考えたときにできると気付いた。話し合いや情報交換の機会を、今後もたくさん作っていこうと思った。司城先生の「その人にはそうせざるを得ない何かがある」という考え方が視点のチェンジだった。今抱えている悩みごとの全てに当てはまる言葉だった。

-

実践報告では、園の先生方が丁寧な関わりや指導を実践していることをたくさん知ることができた。このような関わりや指導は、現在の生徒たちにも生かせる部分があると思うので、学んだ視点チェンジを意識しながら実践していきたい。また、教育のスタートである幼児期の特別支援教育の取組や課題等を知り、高校卒業まで子どもたちが安心して学んでいくことができるようにするために、何ができるか考えていきたい。

|

研修

研修