目

的 |

幼小の教育活動や指導方法の違いを深く理解した上で、幼小の円滑な接続の重要性や接続期のカリキュラムの充実について指導的な役割を担える人材の育成を図る。

|

日

時 |

令和 7年 2月13日(木) 9:30~16:00

|

対

象 |

市町教育委員会、保育主管課により選定された幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、小学校、義務教育学校の教職員 12名(幼・こ・保6名、小・義6名)

|

研

修

内

容 |

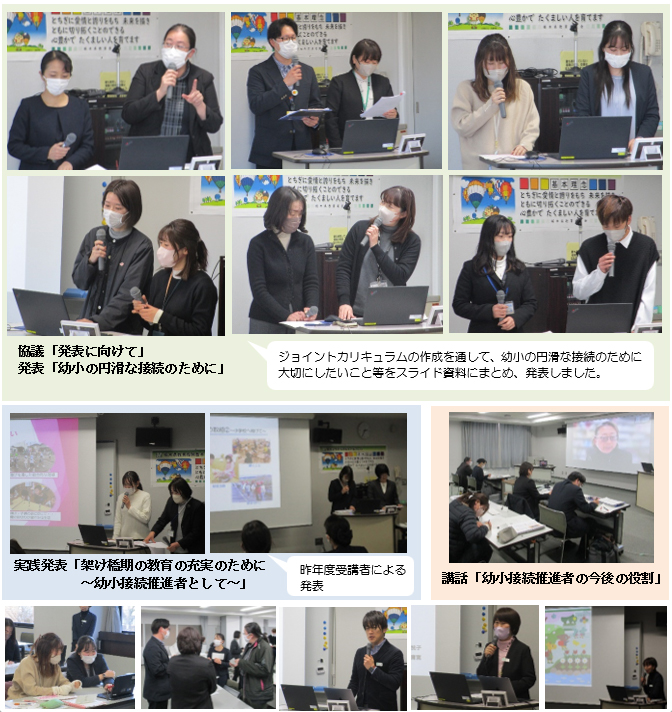

協 議「発表に向けて」

発 表「幼小の円滑な接続のために」

実践発表「架け橋期の教育の充実のために~幼小接続推進者として~」

講 話「幼小接続推進者の今後の役割」

|

講

師 |

令和5年度幼小接続推進者研修受講者

県総合教育センター幼児教育部・県幼児教育センター職員

|

研

修

の

様

子 |

|

研

修

評

価

・

振

り

返

り

シ

|

ト

か

ら |

◯ 本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

|

|

そう思う

|

|

そう思わない

|

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

| 幼 |

1(100.0%) |

0(0.0%) |

0(0.0%) |

0(0.0%) |

| 保 |

4( 80.0%) |

1( 20.0%) |

0(0.0%) |

0(0.0%) |

| 小 |

4( 66.7%) |

2( 33.3%) |

0(0.0%) |

0(0.0%) |

| 全体 |

9( 75.0%) |

3( 25.0%) |

0(0.0%) |

0(0.0%) |

◯ 研修者の声声

【幼稚園・保育所】

- 研修を通して、架け橋期の重要性を理解した。ペアで1年生担任・5歳児担任でなかったからこそ、担任を越えて園全体・学校全体で取り組むきっかけとなった。また、他のペアの発表や講話を通して学んだことを、幼小接続の推進、全ての子どもたちのウェルビーイングのために実践をしていきたい。

- 各ペアの発表や前年度受講者の実践発表、講話を聞き、子どもの主体、幸福を大切にした架け橋期の関わりについて、更に理解を深めることができた。今後は、本研修の学びを生かし、自分にできることを見つけ、実践していきたいと思う。

- 研修で学んだことを今後どう実践していくかが鍵となっていく。上司に相談し、まずは次年度、何か一つできたらと思う。「それいいね!」と園全体を巻き込んでいけるようなおもしろい案を考えたい。

- 他のペアの発表を聞き、新しい視点があり、これからに生かしていきたい。子ども主体の保育や保育者の関わりについて考えながら、子どもたちと関わっていきたい。

- 互いに体験研修を通して、たくさん話し合いながら子ども理解を行い、幼小連携・円滑な接続のために大切なことを明確にし、共有を深めることができた。また、各班の発表を聞くことで、同じ志で、子どもたちのためにどうしたらいいかを考え、共有することができたことは、実りある時間となった。

- 時間を確保して、小学校の先生との話合いに専念するということは難しかったが、そのために動こうとできたことはよかった。動くことが子どもたちの次の成長につながっていくと感じた。また、他のペアの発表を聞くことで自分の視野も広がり、自分たちの発表を聞いてもらい、評価を得たことで、一年間取り組んできてよかったと感じられた。自分自身の次のステップに今回の経験を生かしていきたい。

【小学校】

- 実際に自分で体験したり協議したりすることを通して、考えたことや感じたことがたくさんあった。それをペアの先生と話し合うことで、より深めたり言語化したりすることができたように思う。他の先生方の発表も「なるほど!」と感心させられたことや共感することもあり、とても有意義な研修だった。「伝えたい」「話したい」と思うことは子どもも大人も「大切な学びを得た」「自己変容があった」ということであると改めて感じた。

- 架け橋期にどんなことを大切にしたらよいかということが、最初の段階に比べたら、理解が深まった。他の実践などを聞いて、とても勉強になった。しかし、地域の実態を考えたとき、大豆生田先生の講話のような内容を実践したり、広めたりということが、見通せない状況である。地区内の状況について情報交換から始めることが現状に合うと思う。

- 研修を通して学べたことがたくさんあった。「これからがはじまり」という言葉もあったように、学んだことを自分の指導に生かすだけでなく、校内、そして地区内へと広げていくことが大切だと感じた。幼小接続推進者として、この研修から学んだことを発信していけるよう頑張りたい。

- 同じ研修を受けていても幼小連携のためのアプローチは班によって異なっていた。様々な実践について聞くことができ、勉強になった。取組は増やすばかりになってしまいがちだが、現場の負担や人不足など現実的な面にも目を向けていくことも大切で、本当に必要なことは何か精査をしていく必要があると感じた。その年だけしかできないことやその人しかできない取組でなく、長期的な取組として何ができるのか考えていきたい。

- 大豆生田先生の「幸せな子どもを増やす」という言葉、とても腑に落ちて納得することができた。ウェルビーイング、全てができているとは言えないが、研修に参加しながら、疑問に思っていたことに答えが出たような気がした。今までやってきたことも「これでよかったのかもしれない」と思えた。自分が目指していたものではあり、どこまでできていたのかはわからないが、未来を担う子どもたち一人一人を大切に育てたいという思いは、本当に納得できた。

- 児童の安心安全のために、教師ができることは環境を整えることが一番だと学んだ。全ての児童が幸せでいられるように私たちができることは何かを今後も考えながら教育活動にあたっていきたい。

|

研修

研修