目

的 |

幼小の教育活動や指導方法の違いを深く理解した上で、幼小の円滑な接続の重要性や接続期のカリキュラムの充実について指導的な役割を担える人材の育成を図る。

|

日

時 |

令和 6年 11月 19日(火) 9:30~16:00

|

対

象 |

市町教育委員会、保育主管課により選定された幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、小学校、義務教育学校の教職員 12名(幼・こ・保6名、小・義6名)

|

研

修

内

容 |

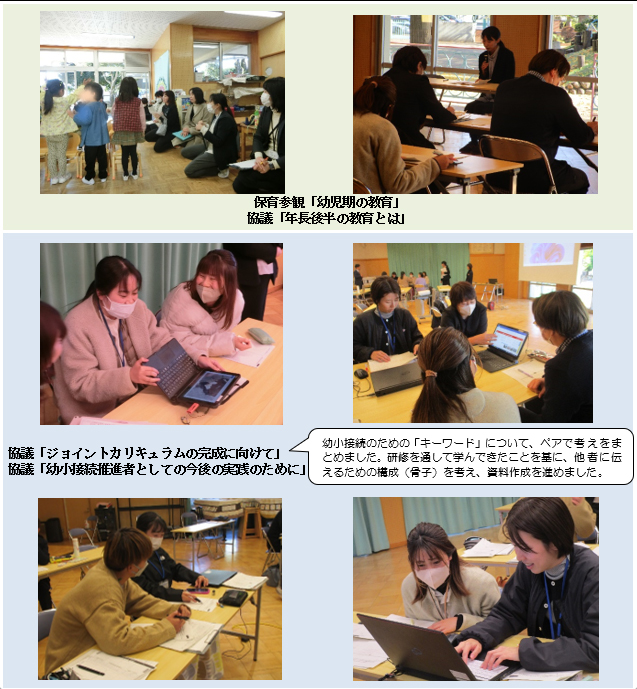

保育参観「幼児期の教育」

協 議「年長後半の教育とは」

協 議「ジョイントカリキュラムの完成に向けて」

協 議「幼小接続推進者としての今後の実践のために」

|

講

師 |

宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園 教諭 磯 裕子 先生

県総合教育センター幼児教育部・県幼児教育センター職員

|

研

修

の

様

子 |

|

研

修

評

価

・

振

り

返

り

シ

|

ト

か

ら |

〇 本日の研修は、今後の職務に生かせる内容でしたか。

|

|

そう思う

|

|

そう思わない

|

|

| |

1

|

2

|

3

|

4

|

未回答 |

| 幼 |

1(100%) |

0(0%) |

0(0%) |

0(0%) |

0 |

| 保 |

5(100.0%) |

0(0%) |

0(0%) |

0(0%) |

0 |

| 小 |

3( 50.0%) |

2( 33.3%) |

1( 16.7%) |

0(0%) |

0 |

| 全体 |

9( 75.0%) |

2( 16.7%) |

1( 8.3%) |

0(0%) |

0 |

★研修者の声

【幼稚園・こども園・保育所】

- 中間報告により、他のペアの貴重な取組を知り、新たな学びがあり、大変有意義な時間となった。本日の学びを取り入れながら、ジョイントカリキュラムを完成させていきたい。

- 保育参観により、自由の中にも子どもたちの思いや考えを汲み取った保育を見ることができた。子どものやりたい気持ちを尊重した保育だからこそ、子どもたちが伸び伸びと過ごせているのだと感じた。今後のカリキュラム作成にも生かしていきたい。

- 今まで「〇〇しなくてはいけない」と型にはめた保育をしてしまいがちだった。保育者の子どもへの働きかけが参考になり、自身の保育を見直すことにもつながる有意義な時間となった。

- 普段、他園の保育を見ることがほとんどないので、自らの保育を振り返るとてもよい機会となった。大切にしたい子どもの姿、保育者の関わりがたくさんあり、今後に生かしていきたい。

- 保育参観を通して、教師の見守りや言葉かけ等の関わりから、子どもたちの意欲を高めるための環境構成の重要性を改めて感じた。また、他のペアの話を聞くことで、視野を広げることができた。地域の幼小連携のために、自分たちができることを考えていきたい。

- 他園の保育、子どもの姿を見て、話を聞くことができてよかった。自分のクラスの保育、子どもの姿と重ねて見ることができ、自身の振り返りにもなった。また、ペアの先生と情報交換をすることができ、発表に向けて準備を進めていく見通しをもつことができた。

【小学校】

- 子どもたちのありのままを見守り、認めて、任せることは、子どもたちの力を信じることだと思う。ともすれば、教師側の理想を押しつけてしまいがちになってしまうので、子どもたち自身がもつ「思い」を大切にしたいと再確認できた。「危ないこと」や「困ること」を避けようと先回りしてしまうこともあったので、教師側の意図はもちつつも、より子どもたちの主体性を大切にしようと、自分を見直すきっかけになったように思う。

- 幼小の接続に大切なことを、実際の保育を見ながら、子どもの近くで考えることができたことも有意義だった。やはり、子どものやりたいという気持ちがとても大切であることを実感し、そのような気持ちを大切にした授業や活動にしていかなくてはいけないと思った。やる気は、いろいろな成長につながっていると感じた。

- 保育参観で、子どもたちが自分で考えながら行動する場面が多く見られ、驚いた。普段の自分の指導では、教えたり支援したりすることが多くなってしまっていた。子どもたちは自分がやりたいと思ったことに対して、こんなにも熱心に取り組むことができるのだと感じたので、教師が口出ししすぎず、子どもたちの発想を生かせる場面を増やしていきたいと思った。

- 幼稚園の保育参観を通して、子どもたちが主体的に活動する事の重要性について考えることができた。教師が子どもたちの「やってみたい」を肯定する姿、子どもたちが遊びながら学びを得ている姿が印象的だった。幼児期から児童期への移行の際、小学校の生活科を中心に、子どもたちが主体的に取り組むことができるような活動・授業づくりを大切にしていきたい。

- 子どもたちが主体的に活動し、自分たちでできることをしっかりとやっていた。普段の生活から育まれた約束や協力の仕方などが、きちんと子どもたちの中にあることが分かった。子どもたちの言動を否定せずに考えさせ、寄り添いながら方向性をつくっている先生の姿も印象的だった。一人一人に自信をもたせ、活動できるようにしている様子が、とても参考になった。

- 園での取組が基盤となって小学校入学当初の力になっている。子どもたちが、入学前にどのような経験をしてきたのか、どのような力が身に付いているのかを見極める力が小学校教員に求められると感じた。

|

研修

研修