目

的 |

幼小の教育活動や指導方法の違いを深く理解した上で、幼小の円滑な接続の重要性や接続期のカリキュラムの充実について指導的な役割を担える人材の育成を図る。

|

日

時 |

令和4年6月7日(火) 13:50~16:00

|

対

象 |

市町教育委員会、保育主管課により選定された幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所、小学校、義務教育学校の教職員 14名(幼・こ・保7名、小・義7名)

|

研

修

内

容 |

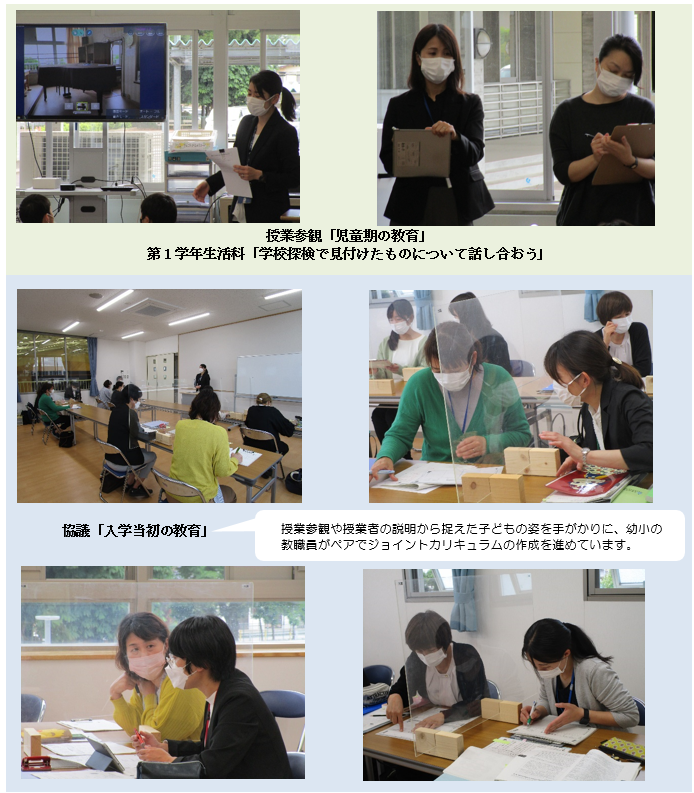

授業参観「児童期の教育」(第1学年生活科)

協 議「入学当初の教育とは」

|

講

師 |

上三川町立上三川小学校 教諭 鶴見 友香里

県総合教育センター幼児教育部・県幼児教育センター職員

|

研

修

の

様

子 |

|

研

修

評

価

・

振

り

返

り

シ

|

ト

か

ら |

0 本日の研修は、今後の職務に生かせる内容でしたか。

|

|

そう思う

|

|

そう思わない

|

|

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

未回答 |

|

満足度・活用度

|

幼 |

1(100%) |

0(0%) |

0(0%) |

0(0%) |

0 |

| こ |

1(100%) |

0(0%) |

0(0%) |

0(0%) |

0 |

| 保 |

5(100%) |

0(0%) |

0(0%) |

0(0%) |

0 |

| 小 |

6(85.7%) |

1(14.3%) |

0(0%) |

0(0%) |

0 |

| 全体 |

13(92.9%) |

1(7.1%) |

0(0%) |

0(0%) |

0 |

★研修者の声

【幼稚園・こども園・保育所】

- 入学して2ヵ月の子どもの姿を見ることで、小学校入学後の子どもの姿を想像することができた。また、どんな姿を目指して育てたらよいのか考えることができた。

- なかなか実際の授業を見せて頂く機会がないので、一年生が入学してどのように過ごしているのかを知る機会となった。今後の園生活の中で大切にしたいことが見出せればと感じた。

- 小学校では授業の時間が決められていて、テンポについていけるのか、不安に思う時がある。年長の後半保育がどうあるべきか、考える機会となった。

- 小学校での先生方の工夫を知ることができたので、保育の現場にも引き続き生かしたい。

- 小学校の授業を実際に見ることで、幼児期の学びと同じような場面もあれば、やはりそうでない場面もあり、就学後を意識し、逆算して今どのような学びや関わりが必要なのか、具体的に考える機会になった。

- 入学後2ヶ月、成長している1年生の姿に、感動した。学びの姿勢や意欲は、すぐにできるようにならないので、幼児期の基盤作りの大切さを改めて感じた。

- 入学してから2ヶ月でしっかり話を聞く態度が身に付いていた事に驚いた。また1年生からタブレットを使用した学習があることも知り、時代の流れを感じた。

【小学校】

- 授業を見せていただき、子どもたちは自分の思いをもってきめたことに主体的に取り組めると感じた。また保育所の先生と色々話して、小学校との違いがより明確になった。違いが大きいからこそ、接続時期はとても大切なのだと改めて感じた。

- 幼稚園の先生と協議をする中で、幼児期後期と入学当初の生活は、子どもにとってギャップがあると感じた。小学校では、新しい活動に慣れさせたり学習の基盤を整えたりすることを大切にしながら、自由に活動したり、目標をもって活動できる場の設定を心掛けていきたいと感じた。

- 「目標をもち、主体的に取り組む」というテーマに沿って授業を参観したが、主体的な活動になるためには、子どもの思いを大切にする必要があると感じた。型にはめたものをやらせるのではなく、子どものやりたい気持ちを生かしつつ、学習で身に付けなくてはならないことを確実に身に付けさせることが重要だと思った。自分の考えや思いを伝えることや友達の意見をしっかり聞くことに関しても、幼児期後半から小学校入学にかけて、段階的に実践していき繋げていけるといいのだと実感した。

- 「原体験に勝るものなし」という言葉が印象に残った。体験活動ができるのは主に生活科だと思うので、入学当初からたくさんの体験活動の場を設け、学校や地域、自然に愛着をもてるようにしていきたいと感じた。

- 他校の一年生の授業を参観できてとても新鮮だった。子どもたちが友達に伝えたいことを選んだり、調べる方法を考えたりと、学習を進めていく上で自己決定をしていく大切さを改めて実感した。

- ペアでの協議では、小学校教育が、幼稚園や保育所で身に付けた力を抑制するようになってはいけないなと痛感した。小学校でしかできないこと、小学校だからこそできることは何か、よく考えながら、カリキュラム作成に挑みたいです。

- 主体的に取り組む為には何が必要なのか、少し掘り下げて話をすることができた。話し合ってキーワードになることがいくつかはっきりしてきたので、今後整理していきたい。

|

研修

研修