研修

- 各種展覧会・発表会・コンクール等

-

第74回栃木県児童生徒発明工夫展覧会 金賞受賞作品(令和6年度) ( 更新)

-

審査会:令和6(2024)年10月16日(水)

応募点数:200 点

- 画像をクリックすると、大きな写真を見ることができます。

-

適温ランチボックス 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 第3学年 古谷 日詩 さん 第3学年 阪本 公樹 さん

お弁当を食べる時、温かいものを食べたいのに冷めてしまったり、冷たいものを食べたいのに温まっていたりすることがあります。そこで、温度を調節してお弁当を美味しく食べる方法を考えました。

本作品はペルチェ素子による温度調節機能を採用しており、スイッチの切り替えによって弁当箱を温かくしたり冷たくしたりすることができます。また、スイッチのON、OFFと発熱、冷却効果の切り替えは、LEDを利用して見やすくしています。本製品の上に、弁当箱をゴムなどで固定し、スイッチを入れることで、発熱や冷却効果を得ることができます。

マイクロビットで熱中症予防 栃木県立佐野東高等学校 第1学年 田中 凛 さん 佐野市立天明小学校 第4学年 田中 璃乃 さん

お盆の暑い日、祖母の家に行ったら、エアコンを使っていませんでした。祖母に「なぜ使ってないの?」と問いかけると、「暑くないから」と返事がありましたが、部屋の中はとても蒸し暑かったです。祖母は一人暮らしなので、もしものことを考えると不安です。そこで、何か役立つものを作ることができないかと考えて、妹と一緒に熱中症を防ぐための作品を作りました。

インターネットで調べたところ熱中症のリスクは、暑さ指数が「気温28度以上」「湿度70%以上」になると高まるので、気温と湿度を常に測定し、基準値を超えたら、表示と音で知らせるようにしました。

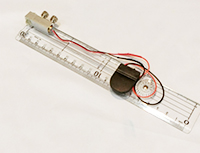

角度レーザー定規 栃木県立佐野東高等学校 第1学年 田中 凛 さん

壁紙を貼るときに垂直や水平を出す道具として、ラインレーザーが使われているのをテレビで見ました。とても便利なので私の身近な筆記用具にラインレーザーが使えないかと考え作った作品です。

ドットレーザーをガラス管に当てると、ラインレーザーを作り出すことができます。レーザーを発生させる装置を定規に取り付け、レーザーをノートの補助線等に当てて、垂直の線や角度をつけた線を引くことで図形を書くことができました。また、壁に当てることで床面との垂直をみとることもできます。

お湯の温度を見守るくん 栃木県立真岡工業高等学校 第3学年 石場 伸美 さん 第3学年 阿久津嵩弘 さん

高齢者や視覚障がい者にとって、音が鳴るケトルでは、お湯が沸騰したことが伝わりにくいことを知りました。そこで、お湯が沸騰したことを、光で知らせる装置を作成しようと考えました。

ケトルが100℃になったことをセンサーで検知し、LEDで光を点滅させることで高齢者や視覚障がい者に知らせる構造にしました。温度設定を可能にすることで、低温調理に利用すること、お茶やコーヒーに最適な温度を知らせることもできます。ケトル以外にも色で判断できない様々なものの温度を検知することができ安全対策になります。また、様々な大きさのケトルに対応できるようにするとともに、何処にでも持ち運びできるように乾電池を使用しました。

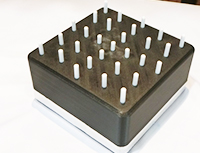

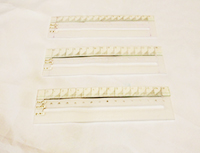

なんでもホルダー 栃木県立真岡工業高等学校 第3学年 上野 日和 さん 第3学年 井草 大暉 さん

半身不随となってしまった祖父は、意図した所に物を置くことに苦労していました。障がいを持つ方や高齢者がある一定の広さのどこに何を置いても、その位置で物を保持できるために何か作れないか考えました。

このホルダーはどこに物を置いても保持されるよう、ピンが物の形に沈み込む構造です。一定間隔に配置されたピンが沈み込むことで、どのような形の物でも保持することができます。高齢者や障がいを持つ方が、このホルダーのどこに物を置いても保持できるように構造を工夫しています。

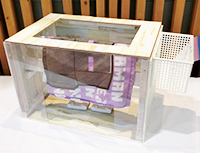

何でもすぐかわく便利なきかい 小山市少年少女発明クラブ (小) 第4学年 太田 真聖 さん

お母さんが洗濯物を早く乾かしたいと言っていたので、室内でも外に干すより早く乾く、便利な機械を考えてみました。

ちょうつがいを利用した中にある台に干す物を置きます。ハンディファンのスイッチを押して、下から風を送り、その風を利用して乾かします。

ちょうつがいを利用した台は、物が乾くと軽くなるので、ゴムの力で台が跳ね上がり、干した物が自動的に下に落ちます。

洗濯物の重さなどによって、ゴムの力を調整できるように、その位置を変えられるように工夫してあります。

ずれない定規 小山市少年少女発明クラブ (小) 第4学年 佐藤 律 さん

初めて定規を使ったとき、まっすぐ線を引いたり、めもりを読んだりすることが難しく感じました。そこで、だれでも簡単に使える定規があったらいいなと考えました。

そこで、まっすぐな線が引けるように、鉛筆用とマーカー用に定規に溝を作ってみました。

めもりを読み間違えないように、めもりの長さを変えて、1cmごとにガイドをつけました。真ん中の穴は、1cmごとに穴が開いているので、画鋲で固定すれば、コンパスにもなります。

安心安全君 小山市少年少女発明クラブ (小) 第5学年 松本麻里奈 さん

夜、地震が起きたとき、棚にあった本が枕元に落ちてきたので、とても怖くて、危険を感じました。そこで、地震が起きたときでも、本が落ちない作品を考えました。

この作品は、地震が起きた時に、その揺れで金属棒が落ちるので、本が落下することを防いでくれます。また、同時に電気が流れる構造にしてあるため、電球が点灯して、近くを明るくしてくれます。これで、地震が起きた時でも、安心・安全に過ごすことができます。

速効!スニーカー消臭台 小山市少年少女発明クラブ (小) 第5学年 古澤 碧唯 さん

僕は、外で遊んだ後のくつのにおいやむれが気になっていました。そこで、においや湿気が素早く取れるような装置を考えました。

においを取るために消臭効果があると言われている竹炭と家にあったコーヒーかすを装置につけました。これらの消臭材は、自分の好みで付け替えることができます。また、台を回転させることで、湿気を取り早く乾かすことができるようにしました。

回転台を回すために、おもちゃの電車の車輪を回転台に付けています。

- 第74回栃木県児童生徒発明工夫展覧会 募集要項(令和6年度)

-